“I bambini adottivi sono più fortunati perché sono stati scelti.”

(Da Mammina mia cara)

Dietro il luccichio dei riflettori e delle prime pagine delle riviste, tante le star di Hollywood con un’infanzia dolorosa e difficile.

Clark Gable rimase orfano di madre quando aveva sei mesi; James Dean a nove. Cary Grant e Nicolas Cage, in tenera età, videro la madre rinchiusa in manicomio. Barbara Stanwick, orfana dei genitori, in tenera età, fu allevata dalla sorella maggiore e da alcuni parenti. Meg Ryan fu abbandonata dalla madre quando lei aveva quindici anni. Robert Mitchum, perse il padre quando aveva due anni e Steve Mc Queen non lo conobbe mai. Di storie come queste ne è piena la “fabbrica dei sogni”.

E chi avrebbe mai detto che Norma Jeane Mortenson Baker Monroe, in arte Marilyn Monroe, icona simbolo del cinema internazionale, figlia illegittima, abbandonata dalla madre in tenera età, fu sballottolata tra decine di famiglie adottive?

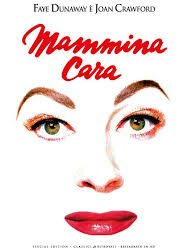

Nel mondo dorato di Hollywood, il tema delle adozioni è stato proposto, con diverse sfaccettature, in alcuni film. Antesigiano Mammina cara (1981) del regista Frank Perry, che ruota intorno a Lucille Le Seur, in arte Joan Crawford.

Diva acclamata di Hollywood, Joan (Faye Dunaway) è infelice perché dai precedenti matrimoni non ha avuto bambini. Dopo molte difficoltà, riesce a adottare Christine e successivamente Cristhoper, che educa con eccessiva fermezza e rigidità.

Gregory, il compagno di Joan, cerca invano di ammorbidirla e quando la Metro Goldwin Mayer la licenza, lei diventa ancora più instabile e irascibile. Gregory la pianta e lei si rifugia tra le braccia di qualche amante occasionale.

La carriera di Joan ha degli alti e bassi e, dopo aver vinto un Oscar, interpreta pellicole di scarso successo. Delusa e sconfitta, affonda ancor più nell’alcol.

Divenuta adulta, Christine (Diana Scarwid) muove, con scarso successo, i primi passi da attrice, ma i suoi rapporti con la madre sono sempre più burrascosi. Joan muore e non lascia un soldo di eredità né a Christine, né a Cristhoper,

In questo film, basato sul libro autobiografico di Christine, Perry sottolinea con forza la netta dicotomia tra l’immagine di una madre felice e sorridente, che la Crawford fornisce ai media, e, all’opposto, quella privata, caratterizzata da crisi isteriche e scatti d’ira improvvisi. Quando Christine le chiede perché l’ha adottata, gelidamente, le risponde: “Per avere un po’ più di pubblicità.”

Ha un altro taglio Legami di famiglia di Jonathan Kaplan (1989). Lucy (Mary Stuart Masterson), parrucchiera diciassettenne, resta incinta. Sam (Matt Dillon), il fidanzato, adolescente e immaturo, non è capace di provvedere al nascituro e allora Lucy decide di darlo in adozione a Linda (Glenn Close) e Michael Spector (James Woods), una coppia distinta e facoltosa che, da anni, cerca, invano, di avere un bambino.

Felici e festanti gli Spector pianificano tutto, comprano la culla ed allestiscono una deliziosa stanzetta per il nascituro, ma, Lucy partorito Andry, va in crisi.

Nella speranza che Sam e i suoi genitori si prendano cura di lei e del bambino, cerca in loro, invano, rifugio e calore umano. Con la morte nel cuore, ritorna dagli Spector e affida loro il bambino.

In questa pellicola, mai stucchevole e zuccherosa, il regista non scivola nel melò strappalacrime e contrappone, con garbo e leggerezza, due mondi diametralmente contrapposti; quello misero e disadorno di Lucy, una ragazzina costretta a fare i conti con la dura realtà nella quale è cresciuta e quello tutto nastrini e ninnoli dei ricchi e benestanti Spector.

E’ del 2001 Mi chiamo Sam di Jessie Nelson. Abbandonato dalla donna che lo ha appena reso padre, Sam Dawson (Sean Penn) lavora come cameriere, ma è affetto da un grave ritardo mentale e non sa come crescere Lucy, la piccola nata.

A sostenerlo un gruppo d’amici, affetti da un minus intellettivo, e Annie (Dianne Wiest), un’anziana e sensibile dirimpettaia che da venti anni non esce di casa.

Con l’aiuto di questa fragile, ma calda rete di sostegno, Sam si prende cura di Lucy, ma i problemi iniziano quando Lucy compie sette anni e sviluppa capacità intellettive superiori a quelle del padre. Il Dipartimento per la Tutela dell’Infanzia e della Famiglia interviene e affida la bambina a una coppia più adeguata.

Sam comprende il motivo che è alla base del provvedimento, ma si batte perché vuole trasmettere alla piccola il proprio amore paterno.

Nel corso di un lungo processo, Sam é affiancato da Rita Harrison (Michelle Pfeiffer), una rampante avvocatessa di successo che patrocina la causa gratuitamente, solo per sfidare i colleghi e dimostrare di essere la più brava.

Dopo interminabili testimonianze nell’aula del tribunale, visite specialistiche e simulate d’interrogatori, Sam va in crisi, scoppia e il giudice affida la bambina alla coppia di genitori “sani”.

Ma tra Sam e Randy, la nuova madre adottiva di Lucy, si crea un forte legame emotivo e la donna comprende che non è giusto spezzare quell’affetto profondo che lega Lucy al papà: Sam potrà vederla ogni qual volta vorrà.

Dramma americano, lacrimevole e caramelloso, che offre degli ottimi spunti di riflessione sul rapporto genitori/figli e sulla funzione paterna. Dietro l’insidioso interrogativo (un disabile può accudire la propria figlia?).

il vero leit-motiv del film è: “Che qualità deve avere un padre per potersi occupare della propria bambina?”.

Sullo sfondo il (banale) contrasto tra chi ha un Q.I basso e lotta con tutte le proprie forze per poter stare al fianco della propria bambina e i genitori intellettivamente “normali”, che non si prendono cura dei loro figli. In una scena simbolo, una coppia va dalla Harrison per divorziare e litiga perché nessuno vuole l’affidamento del figlio.

Esilarante la scena con Sam che, per convincere la giuria a ridargli la bambina, cita a memoria un passo del film “Kramer contro Kramer” di Robert Benton (1970).

E’ del 2002 White Oleander di Peter Kosminsky. Ingrid Magnussen (Michelle Pfeiffer), pittrice originale e di grido, scopre che Perry, l’amante, la tradisce e lo uccide con gli infusi dell’oleandro, un fiore bianco e velenoso.

Smascherata, è condannata a scontare trentacinque anni in un carcere di massima sicurezza. Astrid (Alison Lohman), la figlia adolescente, è affidata a Starr Thomas (Robin Wright Penn), un ex hippy che vive in una fattoria con due marmocchi, la figlia Caroline, adolescente ribelle, e Ray (Cole Hauser), il giovane compagno.

Astrid s’inserisce perfettamente nel nuovo gruppo familiare, abbraccia la loro fede religiosa, ma Ray le inizia a gironzolare intorno e Starr, corrosa dalla gelosa, convinta che Astrid gli fa gli occhi dolci, va su tutte le furie e le spara, ferendola di striscio.

Gli assistenti sociali affidano la ragazza a Claire (Renée Zellweger), una donna, frustrata e depressa che le si aggrappa disperatamente e si suicida, quando il marito la pianta in asso.

Dopo essere stata data in affidamento a Rene, una russa che vive in una roulotte e pensa solo ad accumulare soldi, Astrid va a vivere a New York con Paul, un ragazzo che aveva conosciuto in un centro sociale di assistenza, abbandonato dal padre e figlio di una madre tossicomane.

All’esordio, il regista dirige una pellicola un po’ laccata, lastricata fin troppo di dolore e sofferenza che s’ispira (molto) liberamente al romanzo di James Fitch.

Alle madri nevrotiche, instabili e disturbate a cui la sfortunata Astrid è data in affidamento, fa da contrappunto l’algida elegante e raffinata Ingrid, una donna algida, enigmatica e granitica, incapace di provare il minimo pentimento per aver ucciso l’amante e per aver condannato la figlia a cavarsela per tutta la vita da sola, senza il suo sostegno.

Per tutto il film non è mai tenera, continua a bacchettarla e a criticare aspramente le madri alla quale è stata affidata. Astrid, smarrita e confusa, cerca di tenerle testa e, consapevole che la sua scelta estetica l’avrebbe mandata su tutte le furie, adotta un look da punk, per provocarla.

Altre atmosfere si respirano ne Le verità negate di Ann Turner (2006). Sophie Hartley (Susan Sarandon), illustratrice di successo, è sposata con Craig (Sam Neill) ed è madre di due bambine, Ruby ed Ellie.

Un vestito, qualche foto di famiglia e un pelouche scompaiono misteriosamente, e Sophie è sempre più convinta che qualche sconosciuto sia entrata in casa in sua assenza.

Craig non le dà peso e, con il passare di giorni, si convince sempre più che la moglie sta scivolando nella pazzia. Sophie sospetta che Mara Toufiey (Emily Blunt), l’affascinante collaboratrice del marito, sposata e madre di una bambina, voglia portarle via Craig e le sue deliziose creature.

Dopo averla pedinata, s’introduce a casa sua, ma è smascherata e condannata dal giudice a starle alla larga. Sophie intuisce che il marito non è insensibile al fascino di Mara, ma non demorde e, sul finale, smaschera la sua persecutrice.

La rivelazione finale è da brividi e finisce per rendere ancora più dolente la figura di Mara, la figlia che Sophie, giovanissima, ha dovuto dare in adozione su pressione dei genitori, costretta a vivere in un istituto fino all’età di dieci anni e data più volte in affidamento.

E’ dello stesso anno il tenero e delicato Bella di Alejandro Gomez Monteverde.

Josè (Eduardo Verastegui), famoso giocatore messicano di calcio, idolo dei tifosi della sua squadra, investe con l’auto una bambina. Condannato a quattro anni di galera, va a lavorare a New York, nel ristorante gestito dal fratello Manny, una persona irascibile e insensibile che, senza pensarci due volte, licenzia su due piedi Nina (Tammy Blanchard), colpevole di essersi presentata in ritardo al lavoro.

Ma lei ha appena scoperto di essere incinta e, sconvolta e smarrita, rivela a Josè che, senza più un impiego e una situazione familiare che la sostiene, non ha altra scelta che quella di abortire.

Josè, dopo aver tentato, invano, di dissuaderla, l’ospita in casa, le sta vicino e adotta la bambina. Nell’happy end, alcuni anni dopo, Josè e la bambina sono raggiunti in spiaggia da Nina che, festante, sorride loro.

In Juno di Jason Reitman (2007) la sedicenne Juno (Ellen Page) sedicenne stravagante, spigliata e anticonformista, decide di andare a letto con Paul Bleeker (Michael Cera), un compagno di scuola, timido ed imbranato.

Rimasta incinta, pensa di abortire, ma poi, senza perdersi d’animo, cambia idea e, consultata una rivista di annunci gratuiti, decisa a sfidare convenzioni e pregiudizi, pensa di dare il nascituro in adozione a Mark (Jason Bateman) e a Vanessa Loring (Jennifer Gamer), una giovane coppia che da anni cerca, invano, di avere un bambino.

Juno comunica questa sua scelta al padre e alla sua matrigna Bren (Allison Jannney) che la sostengono e le sono vicini. La gravidanza va avanti senza grossi intoppi. Juno frequenta regolarmente la scuola e, di tanto in tanto, fa un salto dai Loring.

Più che legare con la fredda e controllata Vanessa, entra in sintonia con Mark, un compositore di jngle per la pubblicità, amante dei film splatter e della musica rock.

Con l’approssimarsi del parto, Mark va in crisi, scopre di non essere preparato a fare il padre e pianta la moglie. Juno partorisce e Vanessa decide egualmente di prendersi cura del neonato.

Pellicola irriverente, ironica e divertente che all’uscita in sala ha alzato un polverone di critiche perché una parte dei media nostrani l’ha erroneamente etichettato come un film contrario all’aborto e alla Legge 194.

Lontano mille miglia da rigurgiti reazionari, la pellicola stupisce per la leggerezza con la quale il regista, figlio d’arte, tratta un tema complesso come quello della gravidanza in adolescenza.

Juno è descritta come un’adolescente schietta, sicura di sé e senza peli sulla lingua; per tutto il film non ha mai un attimo di esitazione per la scelta compiuta e non si commuove e non ha gli occhi lucidi neanche quando, nel corso dell’ecografia, vede il feto che si muove nella pancia.

Più adulta e consapevole dei coniugi Loring, sostiene emotivamente la fragile Vanessa e, intuito le crepe che stanno mimando il loro matrimonio, prova, invano, a trasmettere entusiasmo ed energia ad uno spento e smarrito Mark.

La scelta di Juno di non prendersi cura del bambino non è dettata da una sua affettività silente o da un’emotività coartata, ma da una sua precisa scelta di campo; non diventare grande in fretta, ma vivere la propria adolescenza in maniera spensierata, senza preoccupazioni, né eccessive responsabilità.

Il regista non vuole proporre il classico film di formazione e, invece di mostrare un’adolescente che, nel corso della vicenda, cresce e diventa adulta, spiazza tutti con un finale che mostra Juno, radiosa e felice, che strimpella la chitarra insieme all’amato Paul.

Anche il cinema europeo, da sempre attento ai cambiamenti culturali e sociali, ha affrontato con toni e sfumature diverse il delicato tema dell’adozione.

In Nenette e Boni di Claire Denis (1996), alla morte della moglie, dalla quale aveva divorziato, Felix, commerciante di lampadari marsigliese, spedisce la figlia quindicenne Antoinette, detta Nénette, (Alice Houri) in collegio.

L’altro figlio, il diciannovenne, Boniface, detto Boni (Gregoire Colin), pizzaiolo, vive, invece, in un bugigattolo con degli amici ed è segretamente innamorato della panettiera (Valeria Bruni Tedeschi), dirimpettaia. Un giorno a casa di Boni si presenta Nénette, scappata dal collegio, perché incinta.

Felix, intanto è ucciso da due loschi individui e i due ragazzi si ritrovano da soli a fare i conti con il bambino in arrivo. Nenette vorrebbe abortire, ma la gravidanza è ormai già in uno stato avanzato.

Darà il piccolo in adozione o cambierà idea e deciderà di tenerlo con sè, grazie all’affetto ed al sostegno di Boni?

In Baby Love (2008) del regista francese Vincent Garnq, Manu (Lambert Wilson), pediatra gay quarantenne, ha una collaudata relazione con Philippe (Pascal Elbé). Manu vorrebbe un figlio ma Philippe non tollera avere bambini tra i piedi. Manu non recede dalla sua decisione, litiga con Philippe ed inoltra la pratica per adottare un bambino.

Per una fortuita casualità, la sua omosessualità viene a galla e l’assistente sociale blocca la pratica. Manu non si perde d’animo e dopo aver proposto a Cathy, una ginecologa sua amica e collega di “regalargli” un figlio, s’imbatte in Fina (Pilar López de Ayala), clandestina argentina, immigrata, alla quale propone di sposarla, se lei resta incinta, con il patto che terrà poi lui il nascituro.

Dopo mille ripensamenti, Fina accetta l’idea di diventare una madre “surrogata”. Manu è però sterile e chiede a Philippe di donargli il suo sperma. Fina rimane incinta, ma s’innamora di Manu che, dopo averla sposata, riallaccia la relazione con Philippe.

Fina partorisce una bambina e, avendo compreso che Manu non ha occhi che per Philippe, scompare. Nel lieto fine Manu, Philippe e Fina si ritroveranno.

Commedia deliziosa che pone al centro della narrazione lo spinoso problema delle adozioni e della paternità delle coppie gay.

Garnenq non scivola mai nell’ovvio e nel volgare e delinea con delicatezza il dramma dei protagonisti; da un lato Manu, pediatra che adora i bambini; dall’altro Fina, una ragazza piena di vita, costretta per la sua condizione di clandestina ad accettare il patto che le propone Manu.

Il regista alleggerisce la narrazione con l’innamoramento di Fina per il gentile, discreto e sensibile Manu e si tiene (giustamente) alla larga da considerazioni socio-psicologiche spicciole sul tema,

Nell’ironico finale Cathy, la ginecologa single quarantenne, amica di Manu fa anche lei la pratica per l’adozione di un bambino.

Altre suggestioni evocano il recente La petite di Guillaume Nicloux. Jospeph (Fabrice Luchini), ebanista sessantenne, vive a Pessac con la figlia Aude (Maud Wyler). Un aereo precipita in mare e tra le vittime il figlio Emmanuel e il compagno Joachim.

I due, gay, avevano fatto ricorso ad Annette (Mara Taquin), una sbandata che vive a Gent in Belgio, con una figlia. In cambio di una discreta somma di denaro, la donna aveva accettato di fungere per loro da madre surrogata.

Annette non ha nessuna intenzione di crescere la nascitura che, per legge deve essere adottata. I ricchi genitori di Joachim non sono interessati a prendersi cura della piccola e puntano solo a fare causa alla compagnia aerea. Joseph, invece, si fa in quattro per rintracciare la madre ancora in dolce attesa.

Si reca in Belgio, riesce a parlarle e, dopo aver superato la sua diffidenza, si batte affinché possa adottare la nascitura. Per offrire ad Annette un po’ di soldi vende la propria automobile, compra in un’asta, una culla nel quale era stato allevato

Nicloaux, con una narrazione lineare, punta tutto su un gigantesco Luchini. In questa storia toccante e commovente, dosata alla perfezione, che affronta, con la dovuta leggerezza lo spinoso tema delle madri surrogate.

Il tono è attraversato da una leggera malinconia ed è tenera la figura di Joseph, un uomo che non aveva mai legato con il figlio e che, solo dopo la sua morte, si batte, in qualche modo, per recuperare (in fantasia) il rapporto con lui, adottando la bambina che avrebbe voluto crescere con Joachim.

Sul tema delle adozioni la cinematografia inglese ha scelto uno sguardo più duro e tagliente.

In Ladybird Ladybird di Ken Loach (1994). Maggie (Crissy Rock), proletaria londinese, nella sua vita ha incontrato solo uomini che, dopo averla gonfiata di botte, l’hanno messa incinta e abbandonata al suo destino. Nonostante le difficoltà, lei si é sempre presa cura dei quattro figli, nati tutti da relazioni diverse.

Una sera va in un pub con gli amici; a casa sua scoppia un incendio e i suoi bambini, lasciati da soli, si salvano per miracolo.

Dopo questo incidente, il Servizio Sociale, ritenendola incapace di accudirli, le sottrae i figli. Maggie, poco attrezzata culturalmente, prova a riprenderseli, ma ogni tentativo è vano.

S’innamora di Jorge (Vladimir Vega), esule politico del Paraguay, e mette al mondo due figli che le vengono sottratti dai servizi sociali.

Neanche questa rinnovata e sordida violenza istituzionale, perpetuata ai suoi danni la fermerà e Maggie, dopo aver messo al mondo altri tre bambini, riuscirà finalmente a costituire con Jorge quel nucleo familiare così ardentemente desiderato.

Mostrando grandi doti di equilibrio e rigore formale, Loach ci regala la vicenda di Maggie, una proletaria che non è in grado di razionalizzare il proprio dolore, né di comprendere la complessità e le storture della macchina burocratica. Invano, prova a cacciare gli artigli, ma la sua rivolta istintiva ed emotiva non può nulla contro la cieca e disumana violenza istituzionale.

Gli insensibili ed ottusi assistenti sociali, ad uno ad uno, senza troppi scrupoli, le sottraggono l’affetto dei suoi bambini e leggono i suoi comportamenti ribelli come manifestazioni evidenti della sua instabilità emotiva e della sua incapacità di accudirli.

Loach carica un po’ troppo il dolore della protagonista che, per tutto il film, urla, piange e si dispera e, invece, di promuoversi come un’adulta consapevole e responsabile, non sa scegliere la via della mediazione.

La scrittura filmica è asciutta ed essenziale e, con la sua macchina da presa, Loach pedina il volto della protagonista e, sebbene sullo sfondo c’è l’Inghilterra proletaria e senza lavoro alle prese con i mille problemi legati alla multietnicità, alleggerisce la vicenda con battute caustiche e divertenti.

Sulla stessa scia Segreti e bugie di Mike Leigh (1996). Alla morte dei genitori adottivi, Hortense (Marianne Jean-Baptiste), ventisettenne nera, inizia a fare delle ricerche e scopre che la madre biologica è Cynthia (Brenda Blettyn), operaia, bianca frustata e infelice, che vive alla periferia di Londra con la figlia Roxanne (Claire Rushbrook). Hortense e Cynthia si incontrano, in gran segreto, e cominciano a raccontarsi.

E’ il ventunesimo compleanno di Roxanne, una ragazza ispida e nevrotica, e Cinthia invita Hortense a casa del fratello Maurice (Timothy Spall), fotografo, sposato con Monica (Phyllis Logan).

Dopo aver presentata Hortense ai parenti come una collega di lavoro, Cynthia crolla e svela loro che è sua figlia.

La tensione sale alle stelle e verranno a galla segreti ed esploderanno rancori e bugie. Dopo essersi scambiati accuse e frecciate velenose, sul finale, intenso e vibrante, i protagonisti della vicenda, ritrovano se stessi.

Sconfitta dalla vita e senza neppure più un sogno nel cassetto, Cantore del proletariato inglese, al pari del connazionale Ken Loach, Leigh, lascia sfilare questo campionario di umane sofferenze.

Cynthia è descritta come una donna infelice, che si trascina, svogliatamente, giorno dopo giorno, fumando una sigaretta dietro l’altra. Roxanne non se la passa meglio; il suo lavoro di spazzina non l’entusiasma e, per tutto il film, sputa veleno su tutto e tutti.

Monica, dal canto suo, si lacera dentro per i figli mai arrivati e trascina stancamente la propria esistenza. L’unico che cerca di tenere unita la famiglia e che prova a sostenere i propri cari è Maurice, un uomo buono come il pane, dotato di un’invidiabile pazienza e forza d’animo.

Il film ha, forse, però, troppe ombre e luci e la figura più sfuocata di tutte è proprio Hortense che durante tutta la vicenda appare fin troppo comprensiva e incapace di esprimere la propria rabbia nei confronti di una madre che un tempo l’aveva abbandonata.

Per quanto attiene la cinematografia nostrana segnalerei tre film, di cui due ambientati a Napoli.

Ne La regina degli scacchi di Claudia Florio (2001), Maria Adele (Barbora Bobulova), talentuosa giocatrice di scacchi, diciassettenne, è allieva di Sterlizia (Toni Bertorelli), anonimo impiegato nel Tribunale dei Minori.

Emilio Sassi (Ettore Bassi), un giovane giornalista, s’invaghisce di lei, ma Maria Adele ha un carattere introverso, soffre di crisi asmatiche ed è sommersa da incubi notturni da quando, alla morte della madre, rovistando nelle carte del padre, ha scoperto di essere stata adottata.

Sterlizia, implicato in uno squallido giro di pedofilia, promette a Maria Adele di rivelarle l’identità della madre, se riesce a convincere Sassi a non pubblicare l’articolo sul giornale che lo inchioderebbe.

Lei non cede al ricatto e Sterlizia, prima di impiccarsi, le offre egualmente la pista per risalire alla madre. Maria Adele, ossessionata da un passato che le preme dentro, ma che non riesce a ricordare, non è di quelle che demordono o indietreggiano di fronte al primo ostacolo.

Tenace e volitiva, rintraccia la madre (Valeria D’ Obici), una donna disturbata e, apparentemente, dimessa e silenziosa.

Nel corso del film la madre, poi, svela di essere stata condannata a quattordici anni di carcere per aver ucciso a coltellate il marito, che era sul punto di violentare Maria Adele.

Grazie a un ricordo d’infanzia, la ragazza scopre la verità; la madre stava per affogarla nel lavandino e il padre, accorso in suo aiuto per salvarla, era stato poi accoltellato.

Tratto da una storia vera, il film non è esente da imperfezioni (le partite a scacchi sono interminabili, la colonna sonora è greve e pomposa e c’è troppa carne al fuoco: pedofilia, il dramma delle adozioni, la madre assassina), ma nel complesso è delicato e sospeso.

Ne La guerra di Mario di Antonio Capuano (2005), per difenderlo da abusi e maltrattamenti, Giulia (Valeria Golino), una quarantenne senza figli della media borghesia, accetta di prendere in affido Mario (Marco Greco), uno scugnizzo di nove anni, cresciuto a Ponticelli, un quartiere della periferia di Napoli.

Al suo arrivo Sandro (Andrea Renzi), il marito di Giulia, un uomo alla vana ricerca della propria identità, si sente a disagio e messo in disparte, e, invece di lottare al fianco di Giulia e proporsi come un genitore affettivo e normativo, abbandona il campo e torna a vivere dalla madre.

Giulia, invece, mai doma, nella speranza di poter intercettare lo spigoloso mondo emotivo del bambino, non gli impone né regole, né codici di comportamento e, quando Mario combina qualche pasticcio di troppo, il giudice minorile (Lucia Ragni) e Adriana (Anita Caprioli), la psicologa che lo segue, decidono di darlo in affido a un’altra famiglia.

Più che una pellicola sulle eterne contraddizioni di una Napoli lacerata ma pulsante, il regista vuole raccontarci una travolgente, ma impossibile storia d’amore tra una donna di estrazione borghese, che sogna di diventare madre, e uno “scugnizzo”, acuto, sanguigno e ribelle, nato nelle viscere della terra, che non accetta regole e steccati.

Il film, ruvido e spiazzante, ruota, infatti, intorno al disperato bisogno di Giulia di far breccia nel cuore di Mario, un bambino che le ha rapito l’anima e il cuore.

Mario è un’anima dispersa, un bambino sconfitto e disilluso che, dopo aver vissuto in una famiglia scompaginata e degradata, non coltiva più nessun sogno nel cassetto.

Già troppe volte preso a sberle dalla vita, di tanto in tanto, per sopravvivere, si rifugia, in un proprio mondo fantastico dove incontra Schad Sky, una creatura frutto della sua fertile immaginazione.

Giulia è una donna pulsante, al cui confronto le persone che le ruotano intorno sembrano statue di sale. Insegnante di storia dell’arte, elegante e sorridente, sembra custodire nel proprio cuore antiche ferite, dolorosi inganni e amare delusioni.

Non impone a Mario determinate scelte, non lo rimbrotta se il suo comportamento è dissonante da quello degli altri compagni di classe, ed è lì, al suo fianco, nella speranza di poter far capolino, anche in punta di piedi, nel suo mondo emotivo. Invano prova a coinvolgere il marito e a scuoterlo dal suo torpore affettivo.

Invano Giulia urla ai quattro venti che Mario, dopo aver trovato, finalmente, una vera casa e qualcuno che lo ama, sta trovando un suo equilibrio.

Spirito ribelle ed anticonformista, Giulia si batte per evitare che la madre naturale, una donna malsana ed anaffettiva, scompaia dalla vita di Mario e che lui rompi bruscamente con il proprio passato.

Ma, quando esporrà al giudice minorile e a Adriana le sue convinzioni, finisce per aggravare ulteriormente la sua già precaria situazione e Mario le verrà sottratto definitivamente.

Chiude il cerchio il recente Nata per te di Fabio Mollo (2023).

Luca (Pierluigi Gigante), gay e single, una vita dedicata al mondo dei disabili, ha una storia con Lorenzo (Alessandro Piavani). Luca vuole in affido un figlio, Lorenzo non regge all’idea, e tronca la relazione. Luca, che ha sempre ritenuto la disabilità una risorsa e non un handicap, chiede di avere in affido Alba, una neonata abbandonata alla nascita, affetta da Sindrome di Down.

La giudice (Barbora Bobulova) si batte affinché la piccola possa crescere in una famiglia, ma le numerose coppie contattate, si rifiutano di prenderla in affido. Luca incontra, per caso, Teresa (Teresa Saponangelo), un’avvocatessa, anche lei single, madre di due gemelli, che ha cresciuto da sola.

Convinta che non esistono cittadini di serie A e di serie B, e che i diritti non vanno concessi, ma sono d’appannaggio di tutti, Teresa sposa la lotta di Luca e convince la giudice ad affidare Alba dapprima, temporaneamente, e, poi, in via definitiva a Luca.

Nell’impaginare la storia vera di Luca Trapanese, e ispirata al volume che lo stesso ha scritto assieme a Luca Mercadante, il regista impagina una vicenda tenera e mai malinconica.

Al centro c’è la vicenda umana di Luca, dilaniato da un irrinunciabile sogno nel cassetto: prendersi cura di un piccolo angelo, rifiutato da tutti, e farsi chiamare papà. Mollo alterna la storia con dei flashback che mostrano il giovane Luca in compagnia di Paolo (Giuseppe Pirozzi), amico del cuore, morto giovanissimo per un melanoma.

Alcune scene sono da incorniciare (i due ragazzi che sfrecciano su una moto e sognano poi di atterrare su Marte), ma non mancano i nei. Mollo cede alla tentazione di collezionare scene madri, alterna, scolasticamente, la vicenda con i flashback che mostrano il protagonista adolescente e Gigante, troppo acerbo, non tiene il passo di una Saponangelo, in stato di grazia, di una pulsante Antonia Truppo, nei panni di un’infermiera del reparto neonatale.

A fare da cornice a una vicenda sofferta, una Napoli incantevole e suggestiva, che, come la piccola Alba, ancora sonnecchiante, aspetta solo di far esplodere la voglia di vivere.

Pur non essendo un film a tema, con i buoni da un lato e i cattivi dagli altri, Nata per te corre il rischio di non esser giudicato per il suo valore artistico, ma per la tematica che mette in campo.

Schierati, da un lato, ci saranno, infatti, chi é in sintonia con il protagonista, chi, dall’altro, ne prende emotivamente le distanze e, criticandole, non condivide la scelta del giudice di affidare la piccola a un gay, single.

Da questo breve excursus sul tema delle adozioni e degli affidi, si evince che, generalmente, in questi film, sfilano personaggi per lo più in crisi. fragili e imperfetti, sommersi da dubbi e incertezze.

Le scelte di chi decide, non senza rimpianti e amarezza, di staccarsi da chi ha appena messo al mondo, sono spesso lasciate sullo sfondo e, registi e sceneggiatori, lambiscono lo scavo psicologico.

Nessun regista però cade nella trappola di indicare da che parte sono i buoni ed i cattivi. Generalmente, chi è dietro la macchina da presa non prende posizione, non giudica e non condanna le madri che hanno deciso di dare in adozione il figlioletto, né dipinge come esemplari e perfetti chi ha chiesto di adottarlo o prenderlo in affitto.

Non mancano le commedie e se alcuni registi scelgono i toni ruvidi e asciutti che sposano gli stilemi del neo-neorealismo, c’è chi sceglie le atmosfere elettriche e sincopate del thriller o quelle cupe del dramma, senza mai scivolare, per fortuna, nel lacrimevole e puntare a rigare le guance dello spettatore.

Fatta eccezione per l’irregolare e anarchico Antonio Capuano, e per i vibranti e combattivi Loach e Leigh, in verità, a firmare le opere, non c’è nessun Maestro del cinema.

Non è un caso, forse, che questi film, pur essendo godibili e di buona fattura, non sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo.

Nel complesso, proprio perché trattano temi così complessi e sensibili, direi che queste pellicole propongono, nel complesso, diversi e interessanti spunti di riflessione e vanno viste con il cuore e non con il guinzaglio della ragione.

Articolo pubblicato sulla Rivista Psicobiettivo – Ottobre 2024

Questo sito utilizza strumenti di raccolta dei dati, come i Cookie. Questo sito utilizza Cookie tecnici e di terze parti per fornire alcuni servizi. Maggiori Informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.